|

РОССIЯ

Без царя во главе

Дмитрий Митюрин

историк, журналист

Санкт-Петербург

40

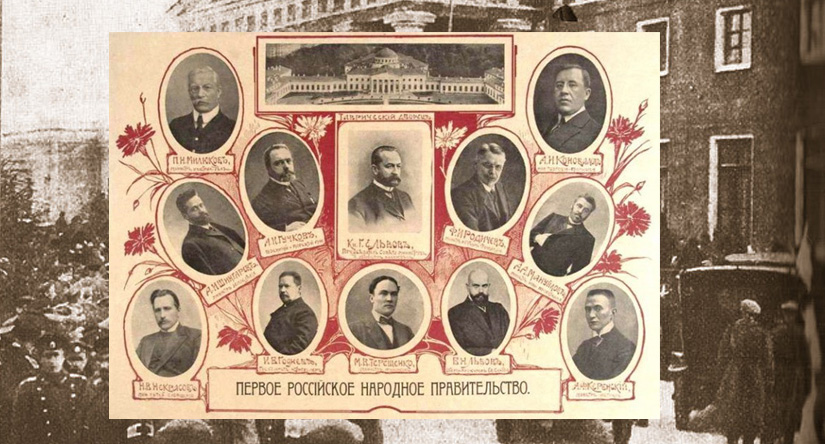

Первое российское народное правительство

Февральская революция сломала старую вертикаль власти. Де-факто оказались ликвидированы законодательные, исполнительные, судебные, охранные структуры. Административную систему предстояло создавать заново, импровизируя и пытаясь как-то примирить разнородные политические группировки. Строительство новой вертикали начали сверху — с так называемого Временного правительства, которое, как предполагалось, будет функционировать до созыва общероссийского Учредительного собрания. Хотя на верховную власть имелись и другие претенденты… Весна в Петрограде 1 марта 1917 года, первый день весны, если не вся Россия, то Петроград встретил с радостным настроением. Конечно, были и недовольные. Царские министры, сидевшие в Таврическом дворце под арестом. Жандармы и полицейские, занявшие в тюремных камерах места, освобожденные уголовными и политическими преступниками. Существовал, наконец, император, находившийся вдалеке от столицы и пока еще не отрекшийся от престола. Однако подавляющее большинство питерцев восприняли гибель монархии как факт, подведший черту под мрачными страницами прошлого. Пробуждение весны, по их мнению, означало и пробуждение страны к новой жизни... Первый управляющий делами Временного правительства и один из лидеров кадетской партии Владимир Набоков так описывал свои впечатления. «Кругом была масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время, как мы проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня, сошел с тротуара, подбежал ко мне, схватил за руку и, потрясая ее, благодарил меня «за все то, что вы сделали», прибавляя с большой энергией и решительностью: «Но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно!» На Потемкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем. В эти 40 — 50 минут, пока мы шли к Государственной думе, я пережил не повторившийся больше подъем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм. Я не отдавал тогда себе отчета, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно, вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели. Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь...» Между тем, несмотря на всеобщую эйфорию, мрачные мысли посещали не только Набокова, но и других опытных политиков. И связаны были эти терзания с начавшимся дележом власти. Несостоявшиеся диктаторы Отречение от престола Николая II и его брата Михаила Александровича поставило на повестку дня вопрос о диктатуре. И здесь, сражу же, возникала кандидатура великого князя Николая Николаевича. Его имя было связано с принятием Манифеста 17 октября, он был популярен в армии, и ему же свергнутый император передал свои полномочия Верховного главнокомандующего. К тому же великий князь был Романовым, а следовательно, устраивал всех, кто ставил знак равенства между монархией и Россией. Действуй Николай Николаевич порасторопнее, возможно, ему удалось бы оседлать несущиеся вскачь события. Но в решающие дни он находился на Кавказе, а когда прибыл на фронт, войска уже оказались заражены бациллами «Приказа №1». Нижним чинам предоставлялось право на митинги и собрания, отменялось чинопочитание, были образованы солдатские комитеты. Николай Николаевич пытался восстановить дисциплину, но в обстановке, когда рухнувший царский режим подвергался самой беспощадной критике, его не слушали. Уже в апреле великого князя сняли с должности Верховного главнокомандующего, отодвинув на задворки политической жизни... Еще одним кандидатом в диктаторы был спикер Государственной думы и председатель созданного в разгар революции «Временного комитета Государственной думы для сношений с учреждениями и лицами» Михаил Владимирович Родзянко. В глазах общества парламент оставался не только авторитетным, но и единственным легитимным органом старой власти. Потому Родзянко (прозванный за свой кипучий характер и габариты Самоваром) рассчитывал сохранить Думу, поставив ее над правительством и наделив не только законодательными, но и контролирующими функциями. Само же правительство должно было формироваться на основе Временного комитета. Пойди события по такому сценарию, и Михаил Владимирович фактически превращался в главное должностное лицо государства... Это предложение было озвучено днем 1 марта во Временном комитете. Родзянко, закрыв лицо руками, удалился в одну из комнат. Спустя четверть часа он выразил свое согласие — при условии, что все остальные будут «слепо и безусловно» выполнять его распоряжения. Подобная категоричность произвела на членов комитета «тягостное впечатление», и когда Самовар покинул Таврический дворец по какому-то спешному делу, Временное правительство было сформировано без его участия. Чувство обиды Михаил Владимирович затаил до конца жизни. В своих мемуарах, написанных уже в Югославии, он многословно пытался доказать, что председатель Госдумы был единственной фигурой, способной удержать Россию от анархии. Подобная оценка себя, любимого, была очень далека от реальности. Однако вместе с Родзянко списанным оказался и парламент. Так порвалась последняя ниточка, способная обеспечить преемственность власти. Каждой твари по паре Новое Временное правительство оказалось даже более авторитарным, чем царское, поскольку его деятельность не была ограничена законами. Старые законы уже не действовали, а новых еще не приняли. Тем не менее официально оно именовалось Первым кабинетом министров свободной России. Состав его был следующим. Глава правительства, князь Георгий Евгеньевич Львов, происходил из семьи состоятельных помещиков. Свою известность он приобрел в качестве земского деятеля. Князь трудился на ниве местного самоуправления и не пытался лезть в большую политику. Однако когда Прогрессивный блок, контролировавший Думу, потребовал от царя создать правительство общественного доверия, возглавить его предложили именно Львову. Причины? Георгий Евгеньевич умел договариваться, а его личность не вызывала у Николая II такого отторжения, как фигуры других оппозиционеров. Вот как характеризовал Львова Милюков: «Он брал действительность как данное и из него извлекал наибольшее добро — не путем борьбы, а путем приспособления. «Все образуется благодаря народной мудрости» — к этому сводилась его философия. Те, кто сверху, только мешают ей проявиться. Достаточно поговорить по душам, пошутить, посмеяться, и лучше всяких приказов дело будет сделано...» Но в начавшейся заварухе способности Львова оказались бесполезны. В июле он подал в отставку, с грустью констатировав, что навести порядок можно, только начав стрелять в народ. «Яне мог этого сделать. А Керенский может». Закончил свою жизнь Георгий Евгеньевич во Франции... Теперь — о самом Павле Николаевиче Милюкове. Министр иностранных дел Временного правительства, лидер самой влиятельной оппозиционной партии — кадетов (конституционных демократов). Милюков, историк по профессии, приобрел известность благодаря своим исследованиям, посвященным крепостному праву. Именно он в ноябре 1916 года начал массированную атаку на власть, произнеся знаменитую речь “Глупость или измена”. Беседовавший с Милюковым вфеврале 1917 года американский посол Фрэнсис писал: «Моим сознанием овладевала мысль, что передо мной — подлинный лидер революции. Это был глубокий мыслитель и подлинный русский патриот. Более, чем кто-либо, он убедил меня, что правление Романовых закончено. Эти искренние и преисполненные решимости русские создадут такую форму правления, которая будет лучше всего служить интересам их страны...» Его бы устами... Для союзников по Антанте Милюков стал чем-то вроде символа революции. К тому же он категорически отвергал возможность сепаратного мира, считая, что жертвы, понесенные Россией в войне, вполне будут компенсированы приобретением Константинополя. Однако выстроенные Милюковым воздушные замки начали рушиться уже в мае 1917 года, когда под давлением антивоенных выступлений ему пришлось выйти из Временного правительства. После большевистского переворота Павел Николаевич покинул Россию. В 1922 году эмигрант из «правых» совершил на него покушение, но застрелил другого видного кадета — уже упоминавшегося выше Владимира Набокова. В последние годы жизни Милюков отмечал достижения большевиков в возрождении России. Скончался во Франции, в местечке Эксле-Бен... Военный министр Александр Иванович Гучков был лидером октябристов — другой влиятельной партии, расположенной чуть «правее» кадетов. Выходец из московской купеческой семьи, он много путешествовал, участвовал добровольцем в Англо-бурской и Русско-японской войнах. В IV Государственной думе Гучков курировал отношения с военным министерством и считался противником Милюкова, с которым даже дрался на дуэли.

В Первую мировую войну Александр Иванович фактически направлял всю работу военно-промышленных комитетов, а в дни революции вместе с Шульгиным принял у Николая II акт отречения от престола.

Как и Милюков, Гучков ратовал за войну до победы и вместе с Милюковым вышел в отставку в мае 1917 года. Впоследствии проживал в эмиграции. Скончался в Париже... Белой вороной в первом составе Временного правительства выглядел министр юстиции Александр Федорович Керенский. Известный адвокат, он отметился на нескольких политических процессах, а в Думе возглавлял фракцию «Трудовой группы» (трудовиков), представлявшей собой легальный филиал партии эсеров. В глазах коллег Керенский был слишком «левым» и с гордостью называл себя «заложником демократии в лагере реакции». Однако многие воспринимали его не как заложника, а как вражеского агента, расправиться с которым, к сожалению, было невозможно… Министр путей сообщения Николай Виссарионович Некрасов входил в верхушку кадетской партии, но был близок и к лидеру октябристов Гучкову. Вместе они вынашивали идею устроить дворцовый переворот и арестовать императора. В дни Февральской революции инженер-путеец Некрасов договорился с железнодорожниками, которые сорвали доставку в Петро-град войск, верных Николаю II. Во Временном правительстве он сначала сблизился с Керенским, а чуть позже начал ратовать за военную диктатуру. При большевиках Некрасов в качестве спеца работал в различных хозяйственных учреждениях. В 1931 — 1933 годах сидел в тюрьме, в 1939-м был арестован вторично и расстрелян... Более счастливо сложилась судьба министра просвещения Александра Аполлоновича Мануилова. Видный экономист, он в 1905 — 1911 годах был ректором Московского университета и формально вполне подходил на должность министра просвещения. Однако Мануилов не обладал бойцовскими качествами. В дни июльского кризиса он подал в отставку вместе со Львовым и вернулся к научно-преподавательской деятельности. Мануилов принял заметное участие в реформе 1924 года, позволившей укрепить советскую финансовую систему. Смерть, в отличие от большинства коллег, он встретил на Родине, в своей постели... Другой кадет, министр земледелия Александр Иванович Шингарев, напротив, стал одной из первых жертв большевистского террора. Не отличаясь ни красноречием, ни эрудицией, он обладал удивительным обаянием и воплощал в себе лучшие качества провинциального интеллигента. После Октябрьского переворота Шингарев оказался в Петропавловской крепости и сделал в своем дневнике такую запись: «Я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю. Если бы мне предложили начать ее с начала, я, не колеблясь, сказал бы: «Начнем!»...» Через два месяца он был убит толпой пьяных солдат и матросов... Двое министров Временного правительства считались беспартийными и представляли российский бизнес. Министр финансов Михаил Иванович Терещенко являлся крупным сахарозаводчиком и меценатом. К 30 годам едва не с нуля он сделал себе состояние, после чего переключился на общественную деятельность. Некоторые его ранние выступления публика воспринимала как речи «кающегося капиталиста». Посту, занимаемому во Временном правительстве, он, бесспорно, соответствовал. Но его попытки дружить и с буржуазией, и с социалистами в конце концов поссорили его и с теми, и с другими. После Октябрьского переворота, просидев в Петропавловской крепости пару месяцев, Терещенко то ли бежал оттуда по фальшивым документам, то ли был выпущен. Благополучно выбравшись за границу, он воспользовался хранившимися в западных банках капиталами и обосновался в тихом, уютном княжестве Монако... Другой крупный предприниматель, сделавший себе капитал на продаже льна, Александр Иванович Коновалов, также был профессионалом и вполне разбирался в вверенной ему сфере торговли и промышленности. Но кому были нужны его знания? Владимир Набоков вспоминал: «Чаще всего мне казалось, что он жаловался. Жаловался на то, что Временное правительство недостаточно занято разрухой промышленности. Красноречивым он никогда не был, говорил чрезвычайно просто и искренно, так сказать, бесхитростно. Но мне кажется, что раньше всего в его обращениях к Временному правительству зазвучали панические ноты. И в частных разговорах он нередко обращался к этим темам, словно искал одобрения и нравственной помощи...» Ни одобрения, ни помощи Коновалов так и не дождался, что, впрочем, не помешало ему досидеть во Временном правительстве до ноября 1917 года. В дальнейшем он повторил судьбу Терещенко, хотя завершил свой жизненный путь ни в Монако, а в Соединенных Штатах... Весьма своеобразную оценку дал Набоков двум другим членам правительства — государственному контролеру Ивану Васильевичу Годневу и обер-прокурору Синода Владимиру Ивановичу Львову. На Годневе, по его словам, «лежала печать самой простодушной обывательщины, глубочайшего провинциализма, что-то в высшей степени наивное и ограниченное. В его преклонении перед началом законности было нечто почтенное и даже трогательное. Но так как он был совершенно не способен разобраться в постоянных столкновениях нового порядка с не отмененными правилами основных законов, то на каждом шагу попадал в тупик, испытывал мучительное недоумение, искренне волновался...» Достаточно странной фигурой был и Владимир Львов, одно время объявивший себя «центром нового духовного и религиозного движения». Он, как писал Набоков, «поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к делу. Он выступал всегда с большим жаром и воодушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии». Замыкает список Временного правительства Федор Измайлович Родичев, считавшийся главным «тенором» кадетской партии. На его долю выпал пост министра по делам Финляндии — края, с отделения которого, собственно, и начался развал империи. Запутав финские дела до невозможности, Родичев вышел в отставку и всплыл уже в январе 1918 года в качестве депутата Учредительного собрания, разогнанного большевиками. Скончался он в эмиграции в Швейцарии... Таким образом, Временное правительство состояло из представителей двух центристских партий — кадетов и октябристов — и примыкавших к ним беспартийных капиталистов. Неудивительно, что в глазах общества такой Совет министров выглядел буржуазным. Особняком в этом списке стоял Керенский, занимавший одновременно должность заместителя председателя Петросовета. Там преобладали представители «левых» социалистических партий — большевики, меньшевики и эсеры. Любопытно, что и Временное правительство, и Петросовет заседали в Таврическом дворце — буквально в двухстах метрах друг от друга. Но разделявшее их политическое пространство было гораздо большим. Круги по воде Созданный еще 27 февраля Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов являлся органом, представлявшим лишь часть населения города. Однако у столичных солдат имелось оружие, а рабочие были многочисленны и хорошо организованны. Неудивительно, что сам процесс формирования Временного правительства происходил под наблюдением и при активном участии руководителей Петросовета и в первую очередь его председателя — лидера фракции меньшевиков в Государственной думе Николая Семеновича Чхеидзе. Однако принять в новом кабинете портфель министра труда Николай Семенович отказался: Позже он объяснял: «Когда мы защищаем от нападок не наше, а буржуазное правительство, говоря, что ни одно правительство не способно мгновенно восстановить мир и осуществить коренные реформы, то массы слушают нас с доверием и делают вывод, что в этих условиях социалистам идти в правительство не следует. Но если мы войдем в правительство, мы пробудим в массах надежду на нечто существенно новое, чего на самом деле сделать не сможем...» На самом деле это означало, что Чхеидзе и компания пытались руководить революционным процессом, однако не желали нести ответственность за ситуацию в стране, предпочитая переложить этот груз на плечи буржуазного Временного правительства, переехавшего в Мариинский дворец. И только вожделевший власти Керенский буквально вырвал у коллег по Петросовету разрешение стать министром юстиции, обещая «присматривать за капиталистами»… События в Петрограде, словно круги от брошенногов воду камня, расходились по России. За исключением столицы, смена власти прошла везде без кровопролития. Проблемы начались позже... Одним из первых своих указов Временное правительство отменило должности губернаторов и вице-губернатороров. Власть в регионах была передана председателям губернских управ, которые именовались теперь губернскими комиссарами Временного правительства. И вновь предоставим слово Владимиру Набокову: «Это решение обычно приводило к замене одних чиновников другими, далеко не лучшими, а зачастую и к явной чепухе. Председатель управы был нередко ставленником реакционного большинства, а губернатор – лицом, вполне приемлемым и не обладавшим никакой реакционной окраской». Беднейшие слои населения, которые к выборам городских управ не допускались, увидели, что с их мнением по-прежнему не считаются. И тогда они начали создавать собственные советы — по образцу Петроградского. Уже к середине марта вместо одной сломанной вертикали власти появились две новых. Одна, с Временным правительством на вершине, олицетворяла капитализм и буржуазную демократию. Другая, в лице Советов, в идеале должна была представлять «трудящиеся и эксплуатируемые классы». Между двумя этими вертикалями сверкали грозовые разряды указов, декретов и деклараций. А внизу бушевала анархия, и «стряхнувший вековые путы народ» вкушал долгожданную «волю». Революция продолжалась. Дата публикации: 7 марта 2007

Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~e43ts

|

Последние публикации

Выбор читателей

|